Dave Grohl é provavelmente o cara mais legal do rock – goste você ou não

Pablo Miyazawa

Ontem o Foo Fighters apresentou uma música nova.

A faixa “Something From Nothing” é uma homenagem a Chicago, uma das oito cidades celebradas no disco-série-experimento “Sonic Highways”. Basicamente, Dave Grohl e seus comparsas criaram um lançamento multimídia robusto que deveria ensinar algo aos marqueteiros do U2 sobre como fazer barulho em cima de um novo disco. O single foi lançado oficialmente nesta sexta-feira, enquanto o disco completo chega às lojas em 10 de novembro.

Só que “Sonic Highways” não é só um álbum. O Foo Fighters escolheu cidades marcantes para a música norte-americana e gastou uma semana em cada uma. Instalou-se em um estúdio para ensaiar trechos de música e fazer jams. Entre as sessões, Grohl visitou e entrevistou figuras importantes da música local. O material em vídeo se transformou em uma série de oito episódios que começa a ser exibida hoje nos EUA, no canal HBO. No Brasil, “Sonic Highways” será exibida pelo canal pago BIS a partir de 30 de novembro.

As entrevistas de Grohl também inspiraram anotações que se tornavam versos para a música que era ensaiada. O próprio vocalista organizou e escreveu as letras e as gravou na hora com a banda. E isso se repetiu por mais sete semanas. “Sonic Highways” tem oito faixas, escritas e finalizadas cada uma em Chicago, Washington D.C., Nashville, Nova Orleans, Los Angeles, Austin, Seattle e Nova York.

Além disso, ao longo dessa semana, a banda promoveu a empreitada em cinco apresentações seguidas no programa de David Letterman.

Musicalmente, “Something For Nothing” é aquele Foo Fighters de sempre: introdução silenciosa, múltiplos riffs, guitarras altas e independentes, bateria pesada em meio-tempo e Grohl aproveitando para soltar a garganta como bem sabe fazer. Dada a natureza experimental de todo processo de composição do álbum, acho difícil encontrarmos entre as outras faixas algum hit persistente como “Everlong” ou “Learn to Fly”. Mas isso não seria novidade, visto que o Foo Fighters segue uma incômoda tradição de fazer discos irregulares, com metade de canções muito boas e a outra metade não tão inspirada (a exceção é o perfeito “The Colour and the Shape”, de 1997).

Do ponto de vista mercadológico, entretanto, o Foo Fighters dificilmente erra. O interessante é notar que um plano de lançamento tão bem calculado e ambicioso poderia impulsionar um efeito contrário: o de muita gente ficar de bode do Foo Fighters antes mesmo de o novo disco sair. Conheço muitos fãs incondicionais de Dave Grohl, mas me impressiona como tem gente que ouve rock e não simpatiza com o sujeito – e, consequentemente, com a atual banda dele. Seriam problemas o bom humor e o otimismo que ele exibe publicamente? Ou a sua onipresença constante na cena roqueira?

Por outro lado, não há quem não respeite a trajetória dele como baterista do Nirvana. Concordo que são trabalhos diferentes e circunstancialmente únicos, e que ninguém é obrigado a achar o Foo Fighters maravilhoso só porque é a banda do sujeito que gravou o “Nevermind”. Mas creio que desde que recomeçou a carreira após a morte de Kurt Cobain, Grohl sempre trabalhou duro, foi eficiente e fez por merecer os muitos fãs que tem – além do título de “cara mais legal do rock”.

Sou daqueles que respeita e gosta do Foo Fighters, mas que prefere Dave Grohl na bateria. De qualquer forma, o considero um artista diferenciado e verdadeiro no que diz respeito ao esforço com que vende seu peixe. É um cara devoto à música e que ama o que faz, um guitarrista competente, um baterista excelente e o dono de uma das vozes mais marcantes do rock nos últimos 15 anos. Respeita seus mestres e se orgulha de compartilhar o palco com eles. Se Grohl é o grande “arroz de festa” do rock, é porque fez por merecer tocar com Paul McCartney, Jimmy Page, Robert Plant, Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Bob Mould, só citando alguns.

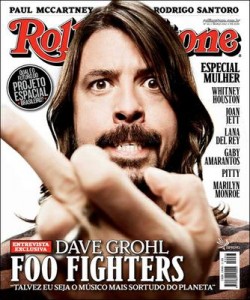

Comprovei pessoalmente essa mítica simpatia quando o Foo Fighters foi a atração principal do festival Lollapalooza, em 2012. Eu havia entrevistado Grohl por telefone um mês antes, para a matéria de capa da “Rolling Stone Brasil”. Os 15 minutos programados se tornaram 30 apenas porque ele quis contribuir mais para o material. Foi simpático desde a primeira saudação e solícito durante todo o tempo. Bem preparado, rendeu frases fortes e não fugiu dos temas, falando inclusive sobre o Nirvana (que supostamente era um tema proibido da conversa). A revista vendeu bem, apesar da imagem da capa – Grohl oferecendo gentilmente o dedo do meio ao leitor, em uma foto não tão recente.

Em 7 de abril de 2012, dia do show, os produtores do festival avisaram que a banda me receberia. Às 19h, fui levado para a tenda atrás do palco onde eles atendiam executivos de gravadora (e suas famílias). Era a tradicional cerimônia de “meet and greet” a que os headliners em turnê mundial são obrigados a enfrentar – receber discos de ouro, apertar mãos e posar para fotos com convidados.

Após o assédio se dissipar, fui apresentado a um Grohl jovial e animado, vestindo camiseta preta da banda Mastodon, bermuda verde-oliva e o sorriso cheio de dentes. “Hey, man! How are you doing?”, saudou com um abraço e um “thanks” aparentemente sincero pela reportagem publicada. Encarando incredulamente seu próprio desaforo na capa da “Rolling Stone” que lhe entreguei, gargalhou e lamentou a falta de tempo desde o pouso no Brasil. “E já vamos embora amanhã!”, disse, ainda recebendo tapinhas nas costas e acenos à distância.

“Nessa viagem, minha esposa veio comigo”, ele continuou, apontando para Jordyn, sentada em uma poltrona próxima. Ela se aproximou e Grohl nos apresentou. “Não trouxemos nossos filhos, deixamos as crianças em casa, com a minha mãe e a mãe dela. Estão com as avós, então somos só nós dois aqui na viagem toda, curtindo. No Chile fomos a uma vinícola, fizemos um jantar incrível…”.

E em São Paulo, conseguiram ver alguma coisa?

“Fizemos porra nenhuma! Porque chegamos aqui ontem à noite”, ele faz careta, fingindo resignação. “É, eu sei. Então, da próxima vez, nós vamos chegar antes.”

E por que levaram tanto tempo para voltar aqui?

“Honestamente? Eu estou feliz de termos demorado tanto para vir.” Ao perceber que poderia ser mal interpretado, ele fez questão de consertar: “Quero dizer, vou pensar em um bom exemplo. Ok: Espanha e Itália. Nós tocamos muitas vezes nesses países entre 1995 e 1998. Depois disso, a gente meio que parou de ir, porque havia outras partes do mundo pedindo para irmos fazer shows.”

O baixista Nate Mendel se juntou à roda enquanto o guitarrista Pat Smear folheava atentamente a revista. “Você a conheceu?”, Smear perguntou, apontando para uma foto de página inteira de Joan Jett. “Você deveria. Ela é maravilhosa!” Por coincidência, a TV ligada no canto da tenda indicava o exato início do show da cantora, no palco oposto. Algumas horas depois, ela estaria novamente em ação, dividindo duas músicas com o próprio Foo Fighters.

Grohl prossegue em sua tese. “Basicamente, voltamos à Espanha e à Itália no ano passado, porque não fizemos show nenhum lá em 12 anos. E foram do caralho. Todo mundo cantou as músicas. Já que não aparecíamos nesses países há tanto tempo, a ausência fez com que as pessoas quisessem muito aquilo. E daí fomos lá e ‘uhn!’”, ele bate na palma de uma mão com os dedos da outra. “Resultado: Foi o melhor show de todos os tempos. Agora, nós vamos retornar em breve. E será a mesma coisa com a América do Sul”, prometeu.

Acostumado a encarar multidões em caldeirões, Dave Grohl parecia genuinamente empolgado com a missão de entreter 75 mil brasileiros ansiosos. Inclusive, tinha pronto o plano para reverter a pressão e conquistar o controle logo de cara.

“A gente vai começar o show com ‘All My Life’”, ele disse em um sussurro, como se revelasse um truque sujo. “Espere só para ver o que acontece. É uma puta loucura!”