Se a nudez é algo comum nas capas de revistas, o bumbum ainda é um tabu

Pablo Miyazawa

Kim Kardashian causou de novo.

Dessa vez, a estrela midiática (e mulher de Kanye West) mostrou o traseiro desnudo na capa da revista “Paper”, fotografada por Jean-Paul Goude. É claro que a capa acima é a versão 1, mais comportada. Para ver a já famosa capa 2, aquela que fez a internet entrar em parafuso, clique aqui.

Não que a nudez fosse uma novidade para Kim, muito menos para as capas de revistas. Aparecer como se veio ao mundo é uma tática recorrente em publicações de cultura pop – e não estou incluindo nesse grupo as ditas “masculinas” como a “Playboy”. A “Rolling Stone” foi uma das pioneiras em colocar as celebridades em situações de nudez, e a tendência seguiu com força nos anos 1990, persistindo até hoje. Recentemente, a publicação americana exibiu os cofrinhos da atriz Julia Louis-Dreyfus e do apresentador Jimmy Kimmel.

“Esquire”, “GQ” e “Vanity Fair” são outras das publicações de peso que se utilizam constantemente do recurso do nu, mas revistas de moda como “Vogue”, “W” e “Lui” também não se furtam a tirar as roupas de suas modelos sempre que possível.

Decotes, seios, pernas e poses provocantes são o praxe de qualquer revista que se diga “ousada”. Mas me parece que a bunda ainda é um tabu no universo editorial – mesmo os traseiros masculinos pouco aparecem por aí. Seria por medo de rejeição por parte dos consumidores conservadores? (Duvido). Ou por que esse seria o limite do que se é permitido expor no meio impresso? (Mais provável). Seja como for, nádegas em capas são raridades. Selecionei a seguir algumas poucas que corajosamente mostraram retaguardas famosas com não tanta vergonha.

***

Kate Moss na revista “Lui”

Março de 2014 – Foto por Terry Richardson

A ousada revista francesa de moda já despiu muita gente nos últimos tempos – de Rihanna a Gisele Bündchen –, mas ninguém se expôs tanto ali quanto a top model mais controversa dos últimos 20 anos.

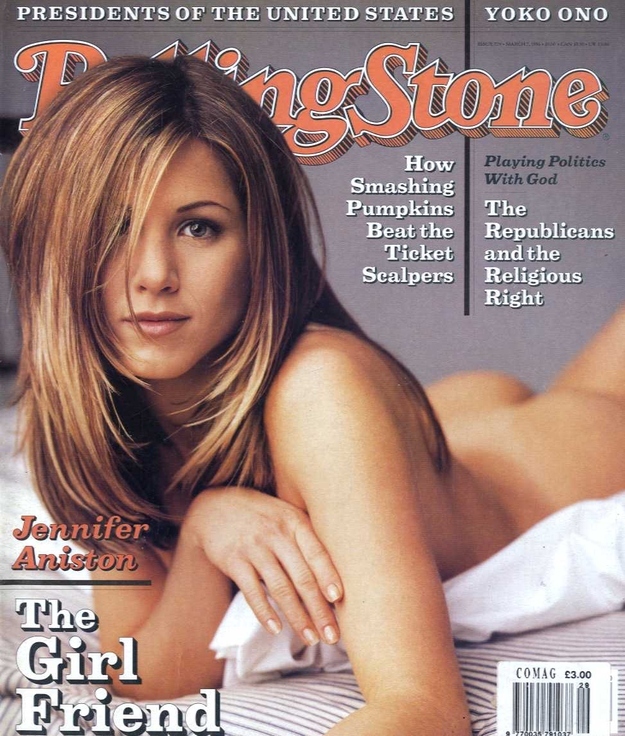

Jennifer Aniston na “Rolling Stone”

Março de 1996 – Foto por Mark Seliger

Jennifer era a onipresente namoradinha da América na época, graças ao sucesso como a Rachel de “Friends”. A bela capa chocou tanto pela ousadia como pela naturalidade com que a atriz se deixou revelar.

Kylie Minogue na “GQ Italia”

Agosto de 2014 – Foto por Steve Shaw

A pose inspirada na famosa propaganda do protetor solar Coppertone não é novidade no mundo editorial – ela já foi imitada por Jim Carrey na “Rolling Stone” e Carmen Electra na “Esquire”. O resultado é sempre mais divertido do que ousado.

Scarlett Johansson e Keira Knightley na “Vanity Fair”

Março de 2006 – Foto por Annie Leibovitz

As jovens estrelas de Hollywood tiraram tudo para a “Vanity Fair”, mas Scarlett foi mais ousada, adiantando ao mundo a região de seu corpo que ficaria famosa anos mais tarde – infelizmente por causa de uma selfie vazada.

John Lennon e Yoko Ono na “Rolling Stone”

Janeiro de 1981 (EUA) / Janeiro de 2011 (Brasil) – Foto por Annie Leibovitz

Talvez a capa de revista mais famosa e premiada de todos os tempos. Além da nudez do beatle, ela chocou pela circunstância macabra: a foto foi tirada algumas horas antes de Lennon ser assassinado em Nova York, em 8 de dezembro de 1980.